Lundi 30 mai 2016 - Roquefort sur Soulzon

Pour commencer cette semaine de rando

loin de chez nous nous nous retrouvons à Roquefort sur Soulzon au sein des

Causses de l'Aveyron, nous avons rendez vous à 15h30 pour

la visite des caves de Roquefort Société. Nous sommes 25, un guide nous prend en charge et nous

fait descendre dans une petite salle où une maquette animée nous montre comment l’éboulement de la

montagne avait conduit à tout un réseau souterrain de failles, et l'existence des fleurines mis à profit pour ventiler leurs caves d’affinage, de la découverte du Roquefort et de fabrication, la visite se poursuit en parcourant des couloirs très étroits et sombres, on nous explique la fabrication et l'affinage et decouvrons les immenses salles d'affinage qui existent sur 11 niveaux, la visite se termine dans la salle d'exposition et de vente devant une dégustations des 3 Roquefort affinés sur le site.

Nous reprenons la voiture car le camping est encore à 25 km, Lors du

trajet nous passons sous le camping du Viaduc, nous prenons

possession de nos bungalows hormis celui de Jacky et Ghislaine qui était

insalubre par son odeur, ont été rapidement relogés, nous disposons

quelques tables pour installer le pot 'à l'Espagnol - chacun a amené sa participation à l'apéritif) à l'issue nous nous dirigeons vers le

restaurant du Camping. 2 grandes tables nous attendent, mais le repas a déçu la majorité d'entre-nous, Avant de se coucher, nous sommes aller voir le Tarn au fond du camping (pour estimer le risque de crue, en ces périodes de pluies :-))

ci après la petite histoire du Roquefort-société

ci après la petite histoire du Roquefort-société

La Petite Histoire du Roquefort :

il y a quelques millions d'années, le platateau calcaire des Causses s'est effondré partiellement, des cours d'eaux ont creusées les gorges, et ses avens se sont ouvertes aux grottes. Le fromage bleu des Cauuses s'est installé dans les grottes et fleurines (sortes de failles), son existence remonterait au moins au temps de Jules C.

Actuellement, le Roquefort fait l'objet d'un AOP , Appellation d'Origine protégée).

L'alimentation des brebis à la bergerie peut

être à base d'herbe fraîche, de fourrage et de céréales, dont au moins

75 % doit provenir de l'aire d'appellation

La traite a lieu deux fois par jour. Le lait ne peut être stocké plus de 24

heures à la ferme. Le ramassage prélève le lait des deux traites de la journée.

Après filtration, le lait est stocké au froid. Il ne peut pas être écrémé, ni

acideLa traite des brebis commence 22 jours après l'agnelage . L'agneau est donc séparé de sa mère, élevé à la poudre de lait ou vendu à un engraisseur. La lactation a lieu pendant six mois, de janvier à fin juin. Le prix du lait est fixé par Roquefort Société !

La zone de collecte des laits est limitée aux fermes situées

dans un territoire d'un rayon de 100 km environ

autour du bourg de Roquefort-sur-Soulzon à proximité de la ville

de Saint-Affrique

dans l'Aveyron. Ce terroir comprend tout ou partie des départements de la Lozère, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard.

Le lait est livré à des fermes de Saint Affrique où il est stocké dans des cuves inox de 50000 litres

Une fois coagulé, le caillé est découpé et brassé. Il est mis dans des moules sur des tables d'égouttage sans pressage. Après démoulage, un ensemencement de surface peut être effectué (non obligatoire) et la fourme est salée au sel sec (pas de bain de saumure).

Avant son départ de la laiterie ou à son entrée en cave, le « pain » de Roquefort est percé d’une quarantaine de trous sur toute sa hauteur. Cette opération a pour objectif de favoriser le développement de la moisissure : Penicillium roqueforti dans le fromage

Le « pain » de Roquefort est maintenant prêt pour un affinage dans les caves de Roquefort. Durant 15 jours à 3 semaines, le fromage sera exposé nu dans les caves.. Quand le chef de cave estime que le développement du Penicillium roqueforti au sein du fromage est suffisant, les « pains » sont emballés et conservés dans des salles à basse température pour poursuivre leur lente maturation. Trois mois minimum sont nécessaires à l’élaboration du Roquefort.

L'affinage est circonscrit à la seule commune de Roquefort-sur-Soulzon et même limité à la zone des éboulis de la montagne du Combalou, longue de 2 km sur 300 m de large. En effet, l'affaissement de la falaise a créé des cavités naturelles à la température et l'hygrométrie bien précise. Une ventilation naturelle est assurée par des fissures dans la roche : les fleurines. Ce sont ces caractéristiques qui donnent leur particularité aux caves de Roquefort.

Le fromage doit rester au moins 14 jours en cave. Il est affiné sur des lattes de bois le temps nécessaire au bon développement de la moisissure. Après avoir été enveloppé dans une feuille d'étain par le passé et depuis peu selon l'UE a du changer pour des feuilles d'aluminium (métal connu pour sa légère toxicité à long terme) une cabanièr (cavetière) ou, aujourd'hui, une machine spéciale, une lente maturation a lieu sous atmosphère privée d'air pour arrêter le développement du penicilium, stocké dans des entrepôts réfrigérés. La température maîtrisée permet de « piloter » la maturation. La période de lactation des brebis n'étant que de six mois, le ralentissement de maturation de certains stocks permet de livrer à la consommation un roquefort toujours à peu près au même stade d'affinage.

Roquefort Société produit les 3 fromages : Roquefort Cave des Templiers, plus corsée, qui représente la puissance, Le roquefort Société 1863 que nous connaissons davantage et qui représente l'équilibre et le Roquefort Cave des Baragaudes plus fondant qui représente la Délicatesse,

Petit bémol : le fromage est bien plus cher sur ce lieu d'affinage que dans le commerce !!!!!!!

130 millions de litres de lait, sont collectés chaque année par Société. Seulement 60% de cette production est destinée à la fabrique du Roquefort, -

Mardi 31 mai 2016 - Les Gorges du Tarn - Liaucous

Ce matin, le ciel est gris et sur le trajet qui nous amène à 25 km de là, la pluie fait son apparition, Nous voici à notre point de départ : Parking au dessus du village de Liaucous, nous découvrons son église romane et ses calades étroites et pavées puis nous prenons un sentier qui monte dans les estanques, le chemin n'est pas difficile, nous surplombons le Tarn , et apercevons de temps en temps des vautours.

Nous arrivons au premier village troglodytique, les Eglazines. et poursuivons à plat dans le cirque vers St Marcellin. Traversons le hameau et monons sur le plateau en passant devant une grotte bergerie. puis allons visiter la ferme de Vors, plus haut nous profitons de l'accalmie pour pique-niquer, au milieu des parterres de myrtilles et de baies de genévriers. Nous retournons par les haut du plateau, le paysage qui est magnifique même si l'on peu regretter l'absence de soleil, lors de la descente de retour, nous passons à proximité de la via ferrata, d'en bas d'ailleurs, on peut même voit une passerelle entre 2 pitons rocheux.

Ce soir, le camping nous prête une petite salle, Bernard L. fête son anniversaire, Bon Anniversaire. puis nous retournons dans la salle du restaurant, le repas est meilleur.

Mercredi 1er Juin 2016 - Les corniches du Rajol

Direction ce matin la Roque Ste Marguerite, c'est à près de 25 km, Le temps est gris mais pour le moment pas de pluie, après avoir parcouru quelques rues au pied du château, un chemin s'échappe et permet d'aller jusque Montmejan, un sentier puis un jardin botaniquee voir les corniches du Rajol qui dominent les gorges de la Dourbie qui est face au Larzac (en face les chaos rocheux de Montpellier le Vieux ( ce site "ruiniforme" constitué d'énormes rochers aux formes évocatrices (telle une forteresse)

Le sentier visite ensuite un premier cirque rocheux au fond duquel se trouve une petite source et une mini aire de picnic On traverse ensuite un second cirque rocheux et on arrive en vue de Montméjean avec son château ruiné perché sur un éperon. a l'entrée du village un jardin botanique que nous visiterons au retour, quelques restent ici, nous poursuivons jusque St Veran, après le village une petite route nous permet d'avancer plus rapidement, St Veran, ancienne plce forte, le hameau se laisse découvrir, il domine les gorges de la Dourbie, nous sommes face au Larzac avec ses ruelles de pierre vaut le détour ( autres belles photos : http://coinsdumonde2.blogspot.fr/2013/06/france-midi-pyrenees-hameau-de-saint.html). le retour se fait par un sentier tapissé de fleurs qui longe la falaise. à l'entrée du village de Montmejan, un borie sert d'office du tourisme, mais c'est un bâtiment plus récent en cours de travaux qui servira à cet effet bientôt, en attendant, le maire nous l'a prété pour pique niquer, à l'issue, nous reprenons le chemin de retour mais bifurquons rapidement pour grimper prendre le sentier botanique qui nous mêne dans les hauteurs du Causse noir, le sentier qui travers les buis ,Nous continuonssur sur le GR vers Roquesaltes via une dépression boisée, le chemin sinue entre de gros blocs de dolomie. un paysage fantasmagorique .voici le site ruiniforme de Roquesaltes, véritable château de pierres avec son donjon monolithique de 50 mètres de haut il comporte aussi une barre de plusieurs blocs rocheux sculpté par les ruissellements et érigés d'une vingtaine de mètres.

Plus loin une très belle demeure est en cours de restauration, puis nous faisons demi-tour pour faire une brève pause sous l'arc du Baousse del Biel et, empruntons les corniches du Méjean, avec ses points de vue spectaculaires, ses nids d'aigle, le chemin redescend vers notre point de départ.

Le soir avant de s'installer au restaurant, nous nous retrouvons dans la salle prétée.

Jeudi 02 juin - Le roc de Hourtous

Ce matin le ciel parait beaucoup plus clément, nous rejoignons notre point de départ Les Vignes, nous sommes en Lozère. Le sentier s'éloigne du village par de petits dénivelés, la traversée en sous-bois nous laisse parfois apercevoir le village qui s'éloigne ou les gorges du Tarn, ayant pris un peu de retard, c'est donc au bas de des gorges que nous pique-niquons .Repas pris, nous attaquons l’ascension du Mejean , le chemin en lacets est garni de feuilles humides, qui aurait rendu notre descente plus glissante, il faut 1h30mn pour arriver au haut de la falaise mais tout de même un dénivelé de positif de 500m, le chemin nous amène à un très beau panorama du Roc des Hourtous. Ce balcon du Causse Méjean surplombe de 500 m la partie la plus étroites des Gorges du Tarn : les détroits. Les falaises abritent les nids des vautours qui nous survolent

Nous passons ensuite devant le gîte de Riesse, (qui a installé un belvédère payant) , poursuivons sur le plateau sur la route entre pâturages et forêts jusque Riesse, Après une petite visite du village, nous poursuivons sur le plateau pour trouver la descente quelques 4 m plus loin.

Si la montée a été progressive, la descente est plus sportive, accidentée et forte,. Jean-Marie ferme la marche, Claude aide Christiane, Mariette se fait une légère entorse, la descente est longue, nous avons fait tout de même 21 km pour 1000 m de dénivelé et 9h. Quand nous retrouvons le camping, il n'est plus l'heure pour l'apéro, nous nous rendons au restaurant - Colette remet un cadeau à Claude pour le remercier chaleureusement de notre part pour nous avoir concocté un très beau séjour.

Vendredi 3 juin 2016 - Millau - Le Viaduc

Après

avoir nettoyé et rendu les bungalows, nous nous rendons à pied au

centre de Millau, vers la place du marché. Au travers de travées, nous

retouvons tantôt l'un, tantôt l'autre, puis c'est au centre où quelques

randonneuses se sont rassemblez, devinez ! devant un marchand de sacs à

main.

Après le marché, nous visitons le très beau village Castelnau Pegarols, Couronné de son château féodal, le bourg médiéval de Castelnau, au pittoresque lacis de vieilles rues et de maisons anciennes, encore enclos de son enceinte flanquée de tours, réserve à l'amateur d'art et d'histoire, la découverte d'un riche patrimoine architectural.avec ses cinq monuments historiques, c'est l'un des sites les plus remarquables du Rouergue

Après le marché, nous visitons le très beau village Castelnau Pegarols, Couronné de son château féodal, le bourg médiéval de Castelnau, au pittoresque lacis de vieilles rues et de maisons anciennes, encore enclos de son enceinte flanquée de tours, réserve à l'amateur d'art et d'histoire, la découverte d'un riche patrimoine architectural.avec ses cinq monuments historiques, c'est l'un des sites les plus remarquables du Rouergue

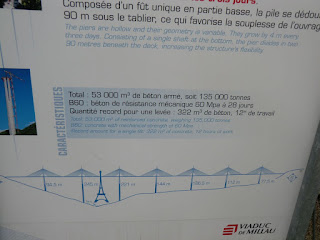

Puis nous allons au point d'informations du viaduc de Millau, une guide en assure la présentation.

Puis c'est le départ vers le village de Peyre qui se trouve à 7 km en bas du viaduc - ce village

adossé à sa falaise de tuf percée de grottes est bâti sur le flanc d’un roc colossal qui domine abruptement la rive

droite du Tarn. La plupart des maisons sont troglodytique tout comme l’église de base romane et fortifiée au XVIIe

siècle. Ses ruelles en pierres étroites et fleuries rappellent les

villages méditerranéens et en été offrent un refuge de fraîcheur. Il dévoile une vue exceptionnelle

sur le Viaduc de Millau.

Le Viaduc de Millau

Le viaduc de Millau est un pont à haubans. Il traverse la vallée du Tarn à près de 270 m de hauteur au-dessus de la rivière. Portant l'A75, son tablier de 32 m de large accueille une 2 fois 2 voies et 2 voies de secours. il est la jonction entre le Causse Rouge et le Causse du Larzac en franchissant une brèche de 2 460 mètres de longueur et de 343 mètres de profondeur au point le plus haut, dans un panorama de grande qualité et avec des vents susceptibles de souffler à plus de 200 km/h.Il est maintenu par sept piles prolongées chacune par un pylône de 87 m de hauteur auquel sont arrimées 11 paires de haubans.

Le pont a un rayon de courbure de 20 km, ce qui permet aux véhicules d'avoir une trajectoire plus précise qu'en ligne droite.

le Tablier :

Ecran brise-vent

Pylones

Les sept pylônes ont la forme d’un V renversé. Hauts de 88,92 m et pesant environ 700 tonnes,

ils prennent appui sur les piles. Chacun d'entre eux permet l'ancrage

de onze paires de haubans qui assurent ainsi le soutien du tablier Le pylône de la pile P2 culmine à 343 m au-dessus du sol

Chaque travée est supportée par une nappe centrale en forme d’éventail de onze paires de haubans ancrés dans les structures métalliques du tablier et des pylônes. Il y a sept pylônes et donc 154 haubans - Chaque hauban comporte 45 à 91 torons de 150 mm2 de section. La résistance d'un hauban peut ainsi varier de 12 500 à 25 000 kN